Introducción

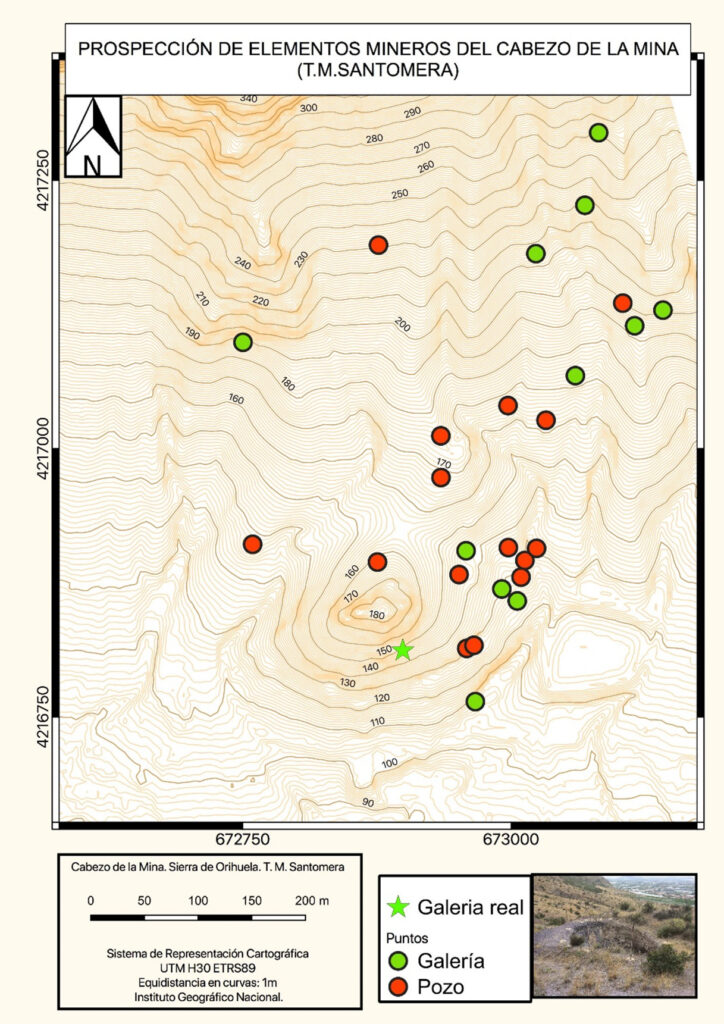

La conocida como Mina del Siscar, localizada en el cabezo homónimo, fue una de las más importantes explotaciones mineras de la Región, de la cual se extrajo principalmente cobre. Existen fuentes escritas que documentan la presencia de minas en el Cabezo de la Fuente –antiguo nombre del Cabezo de la Mina– desde tiempos de Carlos V y Felipe II, donde se estima que había un total de 16 explotaciones. González Simancas, archivero de Fernando VII, registra en Santomera cuatro minas de cobre en el siglo XVI. No obstante, la época de mayor actividad en cuanto a la extracción se da a mitad del siglo XIX, cuando se calcula una extracción de alrededor de 10.000 quintales. A principios de siglo XX, otro ingeniero francés realizó un estudio pormenorizado, esta vez citando la entrada de la galería real sobre el Cabezo de la Fuente. Los primeros registros que específicamente se refieren a la Mina del Siscar están datados en 1843, según el auxiliar facultativo Serafín de Torres y su manuscrito de 1858.

La Mina del Siscar se sitúa en las estribaciones de la Sierra de Orihuela, en el término municipal de la actual Santomera y al norte del núcleo de población de El Siscar, junto al límite con Orihuela. Pero el verdadero nombre con el que se conoció este cerro fue el de Cabezo de las Fuentes o de la Fuente, un topónimo que denota la presencia de agua en tiempos pretéritos. Las características técnicas del cabezo vienen dadas por el estudio geológico que realiza el francés Brun en 1910. La formación del yacimiento cuprífero, según este autor, se debe a una sedimentación creada al mismo tiempo que el sedimento arenoso con el que se ha mezclado. El cobre, procedente de erupciones volcánicas, se desplazó por las aguas lagunares en forma de sulfato y, con el tiempo, fue depositándose en montículos junto con las arenas finas de la laguna. En general, el cobre se concentra en la base de las areniscas y en el contacto con los sedimentos más finos e impermeables. El único punto en que afloraría en superficie es en el propio Cabezo de la Fuente. La mayoría de estas mineralizaciones se concentran en el contacto entre las rocas detríticas y carbonatadas.

Origen prehistórico, hipótesis principal

La existencia de un asentamiento de la Edad del Bronce en el mismo Cabezo de la Mina y en el cercano Cabezo Malnombre, con una fase calcolítica en este último, podrían estar relacionados con la existencia de cobre en la zona y con una posible explotación prehistórica de los recursos minerales del entorno de sendos cabezos. Sin embargo, la evidencia arqueológica de la extracción y uso de minerales de origen local no ha sido corroborada. Posiblemente, durante la ocupación del lugar en la Edad de los Metales se emplease el cobre local abriendo las primeras catas mineras, aunque la falta de estudios en profundidad y la situación de abandono del yacimiento argárico de la Mina, muy expoliado y nunca excavado de forma científica, impiden afirmar con rotundidad que ya en ese momento se comenzasen a explotar los recursos cupríferos de la zona. De época romana se han documentado diversos restos cerámicos, tanto en el mismo cerro de la Mina como en la cercana mina de la Yesera, abriendo la posibilidad de que ambos sitios (cabezo y Yesera) fuesen objeto de explotación en ese momento. La hipótesis de la minería romana en Santomera es plausible, aunque en el municipio los restos de este periodo son escasos.

Siglo XVI: primera fase de esplendor

El siglo XVI parece ser una época de esplendor en la actividad extractiva asociada a la mina cobriza de El Siscar. Santomera tiene 16 minas en explotación en el Cabezo de la Fuente y alrededores durante esta segunda mitad del siglo, en tiempos de Carlos V y Felipe II. Este número resulta importante si lo ponemos en su contexto, ya que el propio Abelardo Merino indica que en toda la Región de Murcia existían menos de 50 minas y 16 de ellas estaban en Santomera, ubicándose la mayoría en el Cabezo de la Fuente. Si tenemos en cuenta el volumen de cobre que en el siglo XIX se extrajo de la Mina del Siscar, podemos deducir que durante los siglos XVII y XVIII, en el contexto minero de Murcia, este yacimiento fue de sobra conocido y explotado. Es probable que la minería tenga que ver con el origen, junto a la agricultura, del asentamiento en la zona durante la Edad Moderna, cuando nace la población de Santomera.

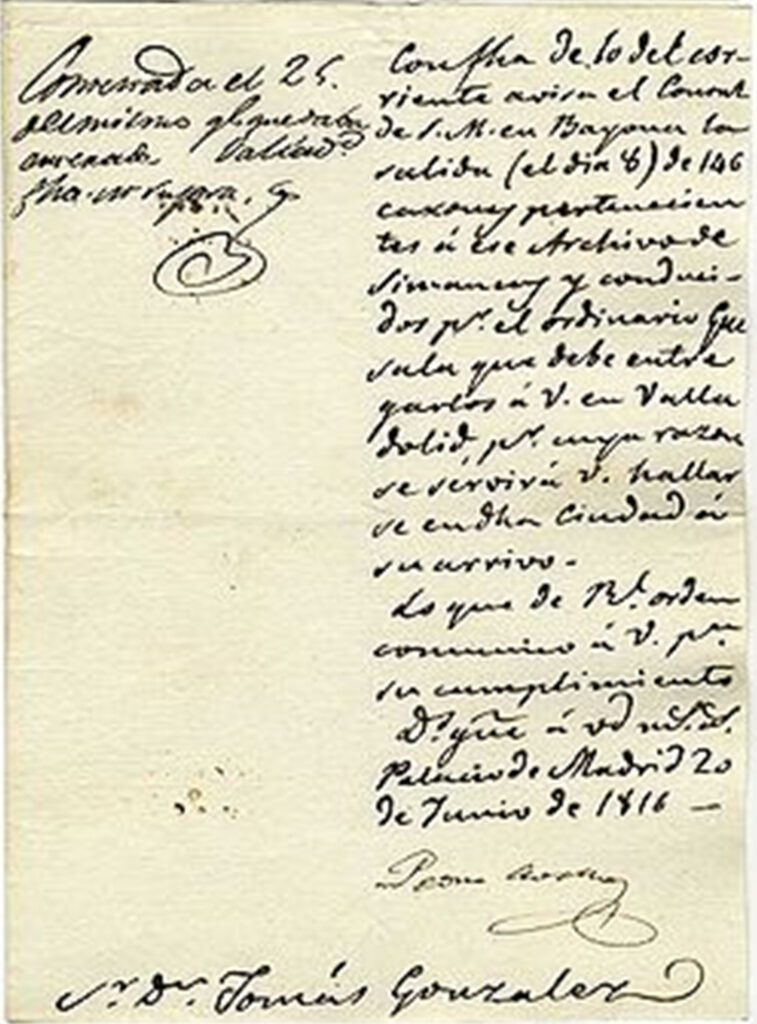

Este primer momento de esplendor minero en España culmina con la primera ley reguladora de Minas (1584), la cual debió afectar a las minas de Santomera. Si tenemos en cuenta el volumen de cobre que en el siglo XIX se extrajo de la Mina del Siscar, podemos deducir que durante los siglos XVII y XVIII, en el contexto minero de Murcia, este yacimiento fue de sobra conocido y explotado. Algunos autores situaron el origen de Santomera, como núcleo de población de cierta entidad, a partir de esta primera ‘fiebre del cobre’. Todavía desvinculadas de las labores agrícolas, las gentes que poblaban el actual término municipal de Santomera estarían muy relacionadas con este resurgir de la actividad minera. Pero, precisamente por este crecimiento espectacular, no es nada desdeñable la posibilidad de que también apareciera cierto interés recaudador por parte de la administración, que con esta regulación legislativa pretendió normalizar. Las suposiciones de autores como Cánovas apuntan a que la desaparición de registros y noticias sobre la Mina del Siscar podría tener que ver con la ocultación intencionada de dicho recurso, más que con el abandono de la misma. La evasión del pago de impuestos y tasas por una actividad que se concebía como un complemento de aquellas familias más humildes —esto se demuestra con el trabajo de mujeres y niños a bocamina— ofrece la posibilidad de una explotación clandestina que escapara a las intenciones recaudadoras que había generado esta nueva legislación. Esto explicaría la escasez de noticias que tenemos sobre la Mina del Siscar durante los siglos XVII y XVIII, si bien es cierto que la demanda mundial de cobre inicia, en estos siglos, un declive paulatino que llegará hasta la segunda mitad del siglo XIX.

Siglo XIX: la época dorada

Con la llegada del primer tercio del siglo XIX se produce una nueva época dorada del sector minero, con el cobre como uno de los minerales más demandados por la incipiente industria. Desde el inicio de este siglo se produce un ciclo expansivo con la industrialización de países como Gran Bretaña, Francia o Bélgica. La invención del generador y de la corriente eléctrica sitúa de nuevo al cobre entre los productos metalúrgicos con mayor demanda. La independencia de las colonias americanas (1824), la demanda creciente de mineral para la industria pesada y la liberalización de las explotaciones con la nueva ley minera de Fernando VII en 1825, vuelven a situar a las explotaciones mineras bajo el interés de nuevos capitales en busca de negocio.

Santomera disponía de un filón cuprífero que se conocía desde antiguo y una localización perfecta para un fácil transporte. Trabajos recientes (Brandherm y cols., 2014) referencian más de cien lugares relacionados con actividades de extracción minera en la Sierra de Orihuela. Pero la Mina del Siscar no era una más, sino la joya de la corona, ya que disponía de cobre y, posiblemente, oro asociado. No era una circunstancia desconocida, como explica en 1868 el ingeniero de minas Federico Botella: «…Pero si la minería del cobre se mantuvo económicamente activa durante estos años fue por las labores que se realizaban en las 30 hectáreas de concesiones del Cabezo de la Fuente, en Santomera». Autores como Bautista Vilar y Egea Bruno (1990) atribuyen a la Mina del Siscar «una gran actividad entre 1850 y 1855, con una producción de 10.000 quintales métricos». También explican que, en el levante español, en la Región de Murcia, existen pocas minas de cobre, que en unos meses se agotaban, excepto una, la situada en el Cabezo de la Fuente. Otro ingeniero, en este caso francés, realiza un estudio pormenorizado de dicha mina en 1910 (P. Brun), y le otorga mucha importancia a que el único punto en que afloraría en superficie el cobre era en este lugar, citando la entrada principal con el nombre de galería real. Incide este autor en que la Mina del Siscar destaca, precisamente, porque el mineral se encuentra en un alto porcentaje, que llega hasta el 50% en algunas zonas, y porque el filón está prácticamente en superficie en el mismo cerro, con lo cual facilita su explotación. Otro autor que trató la exclusividad de esta mina será A. Tirado (1862), que confirma que «algunos años llegaron a producirse 7.000 y 8.000 quintales de mineral, con una media del 15% al 20% de cobre».

Con el inicio del siglo XIX y al amparo de la nueva ley de Minas de 1825, comienzan a explotarse las tradicionales minas ante la demanda exterior y, en este contexto, la del Siscar era de sobra conocida. La mina se trabajaba desde siempre de forma tradicional, o lo que es lo mismo, de forma muy precaria. Como explica el profesor Egea Bruno y recoge un informe de inspectores de minas redactado en 1857, «el laboreo de las minas de la sierra es y ha sido con solo alguna excepción una explotación codiciosa, un trabajo de rapiña, sin atender a la seguridad y duración de los trabajos. A las labores irregulares e inseguras hechas por los romanos se han venido a entrelazar y confundir los trabajos no menos irregulares e inseguros de los tiempos modernos. Reina un caos, una confusión que nadie sabe dónde está ni por donde marcha. No hay dirección ni plan en la explotación. Solo se atiende a extraer el mineral de donde lo hay sin cuidarse de dejar maccias para la seguridad y conservación de las labores…». Esto mismo se podía aplicar a la Mina del Siscar, donde el ingeniero Botella Hornos (1868) explica que los trabajos en esta primera etapa del siglo XIX se hacían «con huecos con pilares del mismo material para evitar una fortificación costosa».

En este siglo, los primeros registros de la Mina del Siscar están datados en 1843; según el auxiliar facultativo Serafín de Torres y su manuscrito de 1858, «con ocho concesiones mineras en el Cabezo de la Fuente y otra más en el Cabezo Malnombre». La Mina tuvo un periodo de verdadero esplendor entre 1850 y 1858. Para hacernos una idea de la importancia que adquiere el conjunto de las minas del Cabezo de la Fuente, entre las que destacan ‘Generosa’”, ‘Gloriosa’ y ‘Beneficiencia’, destacamos que llegaron a trabajar unas 500 personas, entre las que se encontraban barrenadores —ganan 5,5 reales diarios—, picadores —ganan 5 reales diarios—, zafreros —transportan escombros y ganan 4 reales diarios—, mujeres para la limpieza de mineral —2,50 a 3,50 reales diarios— y gavias de muchachos —2,50 reales diarios—. Este mismo autor nos indica que llegan a contar con un ferrocarril interior para extraer el mineral, que era vendido a bocamina para ser exportado directamente a Inglaterra.

La importancia de la Mina no pasó desapercibida para las entidades políticas de la época, llegando a causar un litigio entre Orihuela y Murcia por establecer el límite entre provincias. Tal relevancia adquiere esta explotación minera, que la posibilidad de incluirla dentro de un territorio u otro provocó que se llegara a los tribunales para resituar los límites entre provincias. El litigio se resolvió finalmente a favor de Murcia. La Mina del Siscar seguirá explotándose en la segunda mitad del siglo XIX al amparo de la nueva ley de bases de 1869, que liberalizaba el sector y ofrecía a las grandes compañías extranjeras (británicas, francesas y belgas) la posibilidad de hacerse con el subsuelo español. Así, en el año 1875 aparece registrada una mina en el Cabezo de la Fuente denominada ‘El Jazmín’, explotada por una sociedad donde se incluyen empresarios franceses y otros de la zona.

En la segunda mitad del siglo XIX se vincula la propiedad de la mina con el líder cantonal Antonete Gálvez Arce, el cual poseía varias minas en diversos puntos de la Cordillera Sur, sobre todo en la sierra de Miravete. El secretario de Antonete era un célebre maestro de Santomera, José Puig Valera —quien da nombre a una de nuestras calles mayores desde 1917—, quien le habría aconsejado sobre las posibilidades de esta mina cobriza, convenciéndole para que adquiriera acciones de la misma.

A finales del siglo XIX y principios del XX, la demanda de cobre a nivel europeo estaba agotada y prácticamente se abandonó por completo en 1918, tras el final de la Gran Guerra. Pero de nuevo situamos a la Mina del Siscar en una situación de excepcionalidad, ya que en 1910 aparece una investigación titulada ‘Estudio geológico de la zona cuprífera de Santomera, en la provincia de Murcia’, por parte del ingeniero de minas francés M. L. Brun, que demuestra el interés que sigue ejerciendo esta explotación. La necesidad de dicho estudio es una evidencia clara de la continuidad que sigue dándose en los trabajos de nuestra mina, en un momento marcado en el resto de explotaciones por el declive y el abandono.

Pasada la Guerra Civil y al poco tiempo de iniciada la dictadura franquista, se volverá a activar la Mina del Siscar, siendo la única explotación de la zona en hacerlo. Según el catastro minero del IGME (Instituto Geológico Minero Español), aparece una concesión en 1947 a Tomás Cervantes Arques para explotar cobre en la mina denominada ‘Santo Tomás’. No parece tener mucho éxito este empresario, ya que el volumen de la explotación no ocupó a un número considerable de trabajadores. Posteriormente, en los años cincuenta y sesenta, será reutilizada como cantera para extraer metabasitas, material utilizado en las vías del tren y en las carreteras. Finalmente, la última alusión a la Mina del Siscar apareció en prensa regional, que recogía en 1997 (‘La Opinión de Murcia’) la siguiente notica: «Una empresa canadiense busca oro en Santomera». Si bien es cierto que esta noticia no tuvo repercusión real sobre la mina, dejaba claro que el interés sobrepasaba los ámbitos local, regional o nacional y llegaba hasta el internacional.

Artículo extractado del original de los historiadores Víctor y María Reche Mulero, publicado con motivo de las I Jornadas de Patrimonio Santomera (2019)

Bibliografía

- Arteaga, O y Serna, M. R. (1975). ‘Las primeras fases del poblado de Los Saladares (Orihuela-Alicante). Una contribución al estudio del Bronce Final en la Península Ibérica (Estudio critico 1)’. Revista de Ampurias. t. 41-42, 197-980, págs. 65- 137.

- Arteaga, O. (2000). ‘La Sociedad Clasista Inicial y el origen del Estado en el territorio de El Argar’. Revista atlántica-mediterránea de prehistoria y arqueología social, 3, 121-219.

- Lull, V., Micó, R., Rihuete, C. y Risch, R. (2010). ‘Las relaciones políticas y económicas de El Argar. Menga’. Revista de Prehistoria de Andalucía, 1, 11-36.

- Ayala Juan, M.M. (1991). ‘El poblamiento argárico en Lorca. Estado de la cuestión’. Real Academia Alfonso X El Sabio, Murcia.

- Antón Valle, R. (1841). ‘El minero español. Descripción de los puntos de la Península donde existen criaderos de todas clases de metales. Modos de beneficiar las minas’. Imprenta de Alegria y Charlain: Madrid.

- Bautista Vilar, J. y Egea Bruno, P. M. (1990). ‘La minería murciana contemporánea 1840-1930’. Universidad de Murcia, Murcia.

- Botella, F. (1868). ‘Descripción geológica-minera de las provincias de Murcia y Albacete’. Colegio Nacional de sordo-mudos y de ciegos, Madrid.

- Brandherm, D., Maass, A., Müller-Kissing, M., y Diz Ardid, E. (2014). ‘Prospecciones arqueomineras en la Sierra de Orihuela’. En Orihuela: arqueología y museo: Museos municipales en el MARQ. Fundación MARQ, Alicante, 114-125.

- Brun, M. L. (1910). ‘Estudio Geológico de la zona cuprífera de Santomera en la Provincia de Murcia’. Revista Minera Metalúrgica y de Ingeniería, 61, 109-12, 123125-151.

- Cánovas Candel, F. (2005). ‘Cabezo de la Mina’. La Calle, 38. Revista de información local de Santomera.

- Cánovas Candel, F. (2011). ‘La historia minera de Santomera (I), (II), (III) (y IV)’. La Calle, 36. Revista de información local de Santomera.

- Escanilla Artigas, N. (2016). ‘Recursos minerales de cobre y su explotación prehistórica en el sudeste peninsular. El valle del Guadalentín (Murcia)’. Barcelona.

- Fernández Ruiz, N. y Pallarés Martínez, M. (2019). ‘El yacimiento prehistórico del Cabezo Malnombre (Santomera, Murcia)’. Orígenes y Raíces, nº 14, 9-17.

- García Ruíz, B. (2001). ‘La minería en Lorca’. Cámara de Comercio de Lorca. Lorca.

- Martínez Monleón, S. (2014). ‘El poblamiento de la Vega Baja del Segura y Bajo Vinalopó en tiempos de El Argar’. En: López Padilla, J. A. (coord.). Cabezo Pardo (San Isidro / Granja de Rocamora, Alicante). Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de la Edad del Bronce. Excavaciones Arqueológicas. Memorias, 6. MARQ. Diputación de Alicante: 53-67.

- Medina Ruiz, A. J. (1994). ‘Estado de conservación del sector argárico de Cobatillas la Vieja, Santomera-Murcia’. Revista de Memorias de arqueología: 125-154.

- Merino Álvarez, A. (1915). ‘Geografía histórica de la provincia de Murcia’. Madrid: Academia Alfonso X el Sabio.

- Nieto Fernández, A. (1997). ‘Orihuela en sus documentos: IV musulmanes y judíos en Orihuela (siglos XIV-XVIII)’. Editorial Espigas, Murcia.

- González Prats, A (1998). ‘La Fonteta. El asentamiento fenicio de la desembocadura del río Segura (Guardamar, Alicante, España). Resultados de las excavaciones de 1996-97’. Rivista di Studi Fenici, XXVI, 2.

- IGME (2000). ‘Mapa Metalogenético de la Región de Murcia (Escala 1: 200.000)’. IGME, Madrid, pp. 34-6.

- Torres, Serafín de. (1858). ‘Historia de las minas cobrizas de la Sierra de Orihuela, situadas en el Cabezo de la Fuente, Diputación de Santomera, término de Murcia’. Cartagena.

- López Padilla, J. A.; Jover Maestre, F. J.; Martínez Monleón, S.; Sánchez Lardiés, A.; Luján Navas, A.: Pastor Quiles, M. y Basso Rial, R. (2017). ‘El Argar alicantino. La Edad de Bronce en el bajo Segura y bajo Vinalopó’. Tomad y bebed. Una copa para un ritual milenario, 67-68. Museo Arqueológico de Alicante (MARQ).